2017年10月12日・13日に第41回日本神経心理学会学術集会が、皇居の近くの千代田区学術総合センターで開催され、当院からも言語聴覚士2名が参加してきました。

今回の学術集会は、メインテーマ『流暢性の失語症学』の他に、『高次脳機能障害の治療戦略』、『認知モデルと方法論』もシンポジウムのテーマとなっており、2日間の開催を通して、ST分野の、失語症、高次脳機能障害などについての知識をより深めることができました。

明日からの臨床に活かしていきたいと思います。

理学療法士 浅井忠史

2017年6月8日~10日に第54回日本リハビリテーション医学会学術集会が開催され、当院からは院長、看護部長、言語聴覚士1名、理学療法士2名が参加しました。

開催場所は桃太郎ゆかりの地として有名な岡山県、岡山コンベンションセンターを中心に計5施設(全13会場)にて行われました。3日間で4,500名を超える多くの方が参加し盛会となりました。

今回の学術集会のテーマは『エビデンスに基づく地域包括ケアシステムの推進』となっており、3日間の開催を通して、連携、地域、個別性といったキーワードをテーマとした講演や演題発表が多くみられました。

当院からはリハビリテーション科井上係長が『在宅復帰・社会参加における実際の環境での活動の有用性について』という演題にてポスター発表を行いました。同発表では、入院生活でのリハビリと、患者様のHOPE を踏まえた実際の環境(生活環境)での活動を通して、患者様に身体・精神・社会参加におけるポジティブな変化をもたらした実践例を報告し、医療機関外での活動やそれに関連したリハビリテーションの実践の有用性について説明を行いました。その内容と熱のこもった発表から、多くの方が聴講されていました。回復期ならではの関わりであるとともに、更に一歩踏み込んだ形での介入を具体的に示した内容とあって、集まった方々の関心は高く質問やご意見を多く頂きました。

講演、シンポジウム、セミナーにおいては、集会テーマに関連した内容のほかに、疾患別の専門的な取り組みをテーマとした内容や最新データを含む内容も多く大変勉強になりました。また、地域や施設における特徴的な取り組みをされていている発表も多く、大変有意義でとても参考になりました。

慰労・親睦会

学術集会終了後は横須賀共済病院リハビリテーション科医師の野々垣学先生もお忙しい中ご参加いただき、慰労・親睦会を楽しく行いました。場所は岡山郷土料理をいただける老舗日本料理店にて、サワラやままかり、ばら寿しなどお酒と相性の良い料理と共に、当日の演題発表やリハビリテーションに関連した話題から地域での取り組みや他院との連携について、また、お酒の席ならではの話題など大変盛り上がった会となりました。

来年度の第55回日本リハビリテーション医学会学術集会は福岡県の福岡国際会議場で開催される予定です。今年もリハビリテーションの成果を出して、発表につなげられたらなと思います。

こんにちは。かんちゃんです。

梅雨も明け、最近は暑い日が続いてますね。こまめに水分を取り、熱中症に気をつけていきましょう!! 本日は、先日開催された日本高次脳機能障害学会 2017年夏季教育研修講座に参加しましたので報告したいと思います。

研修講座は、京都府にある国際会館にて行われました。国際会館は、自然が豊かで近くに小川が流れており、涼しげな夏らしい景色が印象的です。 研修講座は、高次脳機能障害の捉え方など様々な内容が盛りだくさんであり、とても有意義な時間を過ごす事が出来ました。参加者も多く質疑応答も活発に行われ、とても良い刺激を頂く事が出来ました。 研修講座に参加し高次脳機能障害は日常生活動作等へ様々な影響を及ぼす可能性があると改めて実感しました。 今回は、その様々な症状に対する考え方やアプローチ方法などを学ぶ事ができ、今後の臨床に活かしていきたいと思います。

緊張した様子の3人

会場はほぼ満席で、当院を退院された患者様やご家族の方々もいらっしゃいました。横須賀共済病院の先生方の講義ののち、阿部院長による脳卒中の予防と発症時の適切な対応、その後のリハビリテーションの重要性について講義が行われました。すぐに実践できる分かりやすい内容に、メモを取って下さる方もいらっしゃいました。

講義終了後には多くの質問、ご意見をくださり、大変勉強になりました。

発表資料作成にあたり、ご理解・ご協力して頂きました患者様、ご家族様、大変ありがとうございました。

こんにちは、最近ますます寒くなってきましたが体調はいかがでしょうか。

先日、長野県松本市で開催された第40回日本高次脳機能障害学会学術総会に言語聴覚士4名で参加してきました。

「高次脳機能障害」は、一般に、外傷性脳損傷、脳血管障害等により脳に損傷を受け、その後遺症等として生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害などの認知障害等を指すものであり、具体的には、「会話がうまくかみ合わない」、「段取りをつけて物事を行うことができない」等の症状があげられる。 (厚生労働省より引用)

上記症状によって、様々なお手伝いが必要となる場合もあります。

私たちは、退院後の生活を、その人らしく安全に過ごせる様にリハビリを日々行っています。

今回学会に参加する事で、新しい知識や考え方や他の病院や施設が行っている様々なアプローチなど、沢山の事を学ぶことが出来ました。

明日からのリハビリに活かせるよう頑張ります。

会場周辺は紅葉が綺麗でした。

言語聴覚士 藤木加菜

第53回日本リハビリテーション医学会学術集会が平成28年6月9日(木)~11日(土)の3日間、国立京都国際会館とグランドプリンスホテル京都にて開催されました。

…本学術集会のメインテーマを、「軌轍Kitetsuと融和Yuwa」にいたしました。先人の「軌轍」すなわち轍(わだち)から基本的な知識と技能を学び、各臨床医学分野との協調、他職種間の連携による融和を図ることで、この学問分野が担う広い領域の整理とincubationを行い、さらなる飛躍ができるようにと願いを込めました(久保俊一会長挨拶;本学会学術集会抄録集S6)。

私たちリハビリテーション科からは、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)の4名が当院の演題の共同演者として参加しました。また、今回は平澤事務長、中村看護部長も参加されました。

プログラム内容としては、3日間を通し14の特別講演、44のシンポジウム・パネルディスカッション、教育講演86講演、演題発表1825題、加えて、共催セミナー(ランチョン、モーニング、イブニング)37セミナー、ハンズオン・デモンストレーション・企画セミナー12セミナーなど充実した内容となっていました。

阿部院長は今回で3年連続の発表であり、「学会の場で発表し、学び続ける姿勢を大切にしたい。また、医師のみでなくコメディカルにも積極的に参加してほしい。」とおっしゃっていました。当院からの口演のタイトルは、『”咀嚼のすくみ”に”リハビリと薬物のsynchronized therapy”が有効であったParkinson症候群の1例』でした。阿部院長の発表のなかで、「offに関連したすくみを呈した場合、薬物でonを作り、on時間に合わせてリハビリを行いonの質を高めること(”リハビリと薬物のsynchronized therapy”)ですくみが改善する場合がある」とありました。Parkinson症候群の治療では薬物療法とリハビリのコラボレーションが重要であると提起する内容で、とてもわかりやすい発表でした。発表された阿部院長、お疲れ様でした。

言語聴覚士 藤木加菜

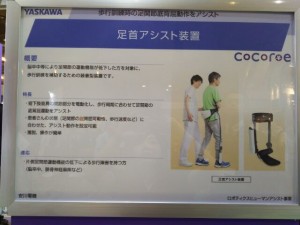

展示会場では、150もの企業・団体・大学が出展し、最先端機器を体験する中でリハビリテーションの広がりと未来を体感することができました。特に印象的だったのが、安川電機から出展していた「足首アシスト装置」の体験でした。この装置では、足圧センサの情報を基に、歩行に求められる足首の底屈・背屈の動きをモータで補助することで、歩行練習を安全かつ長時間、反復して行うことができるとのことです。腹部には軽量なコントローラ、足部には軽量なモータ付装具を装着し、コントローラによるモータ制御により、軽い足の振り出しが可能になるそうです。実際に体験した阿部院長によると、「パーキンソン病のすくみ足にも効果的かもしれないですね。」とのことでした。

展示会場で様々な体験をした後はお茶を頂きながら感想会を行いました。このように場内はたくさんの人々で賑わっておりました。

学会後、参加メンバーで集合写真を撮らせて頂きました。